See English version below

Eröffnung: Freitag, 26. August 2022, 19 Uhr

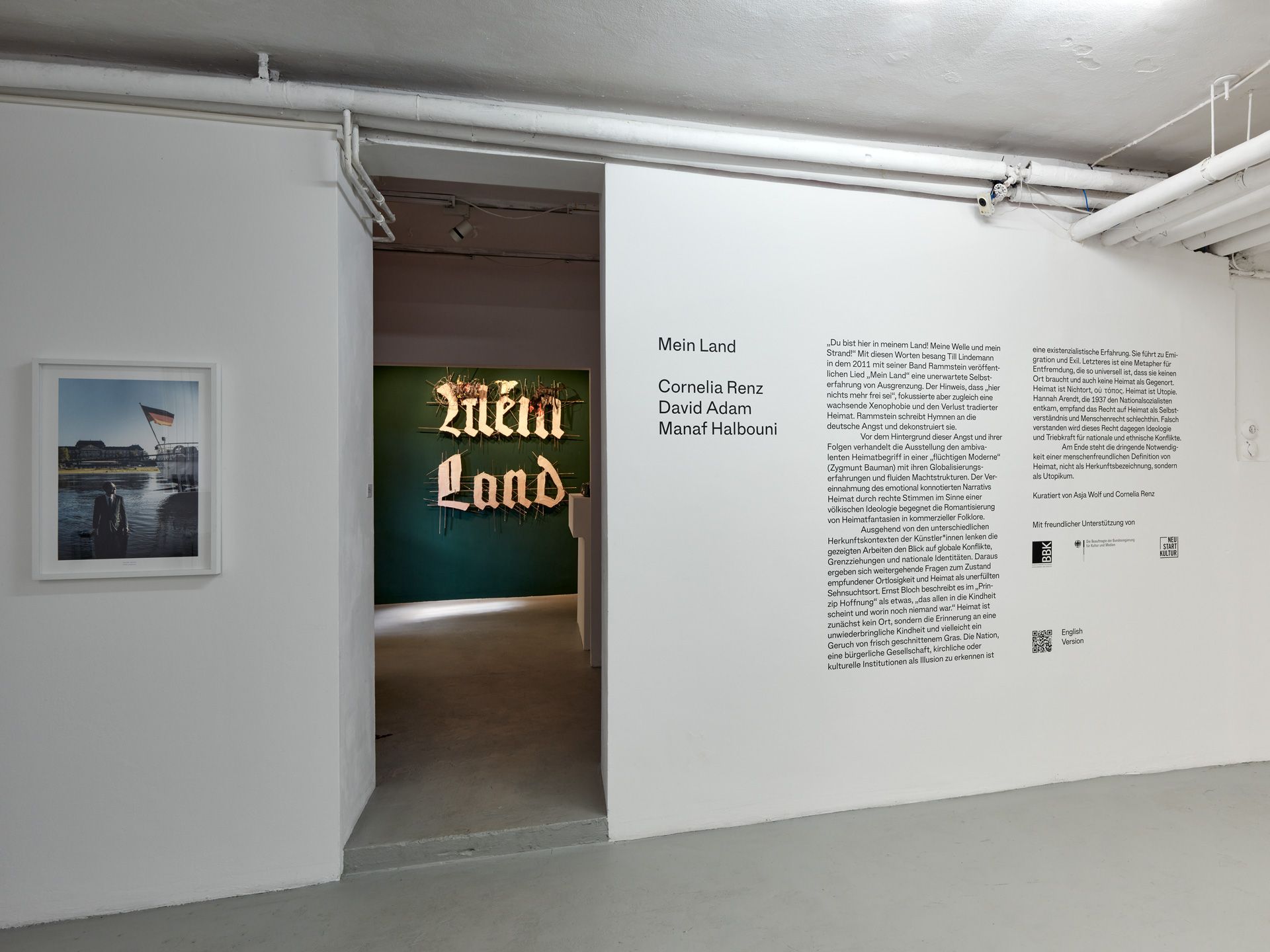

Mein Land

kuratiert von Cornelia Renz und Asja Wolf

Mit Werken von:

David Adam

Manaf Halbouni

Cornelia Renz

„Du bist hier in meinem Land! Meine Welle und mein Strand!“ Mit diesen Worten besang Till Lindemann in dem 2011 mit seiner Band Rammstein veröffentlichen Lied „Mein Land“ eine unerwartete Selbsterfahrung von Ausgrenzung. Der Hinweis, dass „hier nichts mehr frei sei“, fokussierte aber zugleich eine wachsende Xenophobie und den Verlust tradierter Heimat. Rammstein schreibt Hymnen an die deutsche Angst und dekonstruiert sie.

Vor dem Hintergrund dieser Angst und ihrer Folgen verhandelt die Ausstellung den ambivalenten Heimatbegriff in einer „flüchtigen Moderne“ (Zygmunt Bauman) mit ihren Globalisierungserfahrungen und fluiden Machtstrukturen. Der Vereinnahmung des emotional konnotierten Narrativs Heimat durch rechte Stimmen im Sinne einer völkischen Ideologie begegnet die Romantisierung von Heimatfantasien in kommerzieller Folklore.

Ausgehend von den unterschiedlichen Herkunftskontexten der Künstler*innen lenken die gezeigten Arbeiten den Blick auf globale Konflikte, Grenzziehungen und nationale Identitäten. Daraus ergeben sich weitergehende Fragen zum Zustand empfundener Ortlosigkeit und Heimat als unerfüllten Sehnsuchtsort. Ernst Bloch beschreibt es im „Prinzip Hoffnung“ als etwas, „das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war.“ Heimat ist zunächst kein Ort, sondern die Erinnerung an eine unwiederbringliche Kindheit und vielleicht ein Geruch von frisch geschnittenem Gras. Die Nation, eine bürgerliche Gesellschaft, kirchliche oder kulturelle Institutionen als Illusion zu erkennen ist eine existenzialistische Erfahrung. Sie führt zu Emigration und Exil. Letzteres ist eine Metapher für Entfremdung, die so universell ist, dass sie keinen Ort braucht und auch keine Heimat als Gegenort. Heimat ist Nichtort, οὐ τόπος. Heimat ist Utopie. Hannah Arendt, die 1937 den Nationalsozialisten entkam, empfand das Recht auf Heimat als Selbstverständnis und Menschenrecht schlechthin. Falsch verstanden wird dieses Recht dagegen Ideologie und Triebkraft für nationale und ethnische Konflikte.

Am Ende steht die dringende Notwendigkeit einer menschenfreundlichen Definition von Heimat, nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als Utopikum, denn Heimat umfasst die Welt als Ganzes und sie ist ein wichtiger Schlüssel für die Kultur einer kommenden Gesellschaft.

„Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin“ ist die Schlusszeile eines Gedichts, das Thomas Brasch zu seiner Ausreise aus der DDR 1976 schrieb. Das Verlorensein zwischen zwei Welten ist auch den Arbeiten der hier gezeigten Künstler*innen inne – zwischen Ost und West, Orient und Okzident, dem Allgäu und Berlin. In der Kunst kann die utopische Qualität des Heimatbegriffs ihren Widerhall finden.

David Adam wurde 1970 in Dresden in der ehemaligen DDR geboren. In frühen fotografischen Arbeiten dokumentiert er das Vorwendegeschehen aus der Mitte gesellschaftlicher Umwälzungen und setzt sich dabei nicht selten dem Risiko staatlicher Gewalt aus. Nach dem Fall der Mauer absolviert er ein Kunststudium in der sächsischen Landeshauptstadt und kehrt ihr zunächst den Rücken. Das ambivalente Verhältnis zu seiner Geburtsstadt bewegt ihn schließlich zur Rückkehr. Mit Auftreten der Ressentimentbewegung Pegida 2014 wendet er sich der direktesten aller Kunstformen zu. Mit Aktionen im öffentlichen Raum kommentiert er die gesellschaftlichen Verwerfungen und Spuren des neurechten Personals, humorvoll und gleichsam kompromisslos. Als Kunstfigur Dada Vadim thematisiert er die Rolle des Künstlers als „Schmerzensmann“ der Gesellschaft.

Manaf Halbouni wurde 1984 in der syrischen Hauptstadt Damaskus geboren. Um dem Wehrdienst in seiner Heimat zu entgehen, kam er 2008 nach Dresden, in die Geburtsstadt seiner Mutter. Dort setzte er sein 2005 in Damaskus begonnenes Kunststudium fort. Nach Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges 2011 verschwand die Perspektive seiner Rückkehr. Er blieb in Deutschland und lebt heute in Berlin. Als „subversiver Kartograph“ widmet sich Halbouni Geschichtsverläufen und gegenwärtigen Konflikten in einer Mischung aus Fiktion und historischen Fakten. Mit seinen Projekten entlarvt er westliche Darstellungen vom „Orient“ als Stereotypen und kehrt Geschichtsnarrative auf eine tragikomische Weise um.

Cornelia Renz wurde 1966 in Kaufbeuren im bayrischen Allgäu geboren. Nach der Wende übersiedelte sie nach Sachsen und absolvierte ein Kunststudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin, Tel Aviv und Jerusalem. Als Deutsche in Israel beschäftigt sie sich mit Fragen zum Verhältnis von einheimisch, vertrieben und zugewandert. In ihrer künstlerischen Praxis der Collage und Installation verbindet sie Figuren aus der Populärkultur mit Fragmenten aus der Kunst- und Mediengeschichte und autobiografischen Fundstücken. Die so entstandenen neuen Kontexte dekonstruieren kulturelle Normen wie tradierte Rollenbilder.

Diese Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung von:

English version

Mein Land

curated by Cornelia Renz and Asja Wolf

With works by

Cornelia Renz

David Adam

Manaf Halbouni

“Du bist hier in meinem Land! Meine Welle und mein Strand!” (You are here in my land! My wave and my beach!) With these words, Till Lindemann from the band Rammstein sings about an unexpected personal experience of exclusion in the song “Mein Land,” released in 2011. However, the suggestion that “nothing is free here anymore” simultaneously brings into focus a growing xenophobia and the loss of a traditional Heimat. Rammstein writes anthems about German anxiety and deconstructs it.

Against the backdrop of this anxiety and its consequences, the exhibition explores the ambivalent concept of Heimat in a “liquid modernity” (Zygmunt Bauman) with its experiences of globalization and fluid power structures. The appropriation of the emotionally charged Heimat narrative by right-wing voices as part of a nationalist ideology meets the romanticized Heimat fantasies of commercial folklore.

Taking the artists’ different backgrounds as a starting point, the works on display direct the viewer’s attention to global conflicts, border demarcations, and national identities. This gives rise to further questions about the condition of a sense of placelessness and Heimat as an unfulfilled place of longing. Ernst Bloch describes it in “Principle of Hope” as something “which shines into the childhood of all and in which no one has yet been.” Heimat is first of all not a place, but the memory of an irretrievable childhood and perhaps the smell of freshly cut grass. It is an existential experience to recognize the nation, civil society, and institutions of culture and the church as illusions – an experience that leads to emigration and exile. The latter is a metaphor for alienation, which is so universal that it needs no place and no Heimat as a counter-place. Heimat is a non-place, οὐ τόπος. Heimat is a utopia. Hannah Arendt, who escaped the Nazis in 1937, understood the right to Heimat as a self-evident and fundamental human right. Wrongly understood, however, this right becomes an ideology and a driving force for national and ethnic conflicts.

Ultimately, there is an urgent need to define Heimat in a more humane way, not as a designation of origin, but as a type of utopia – because Heimat encompasses the world as a whole and is an important key to the culture of a society to come.

Upon leaving the GDR in 1976, Thomas Brasch wrote a poem that closes with the lines: “I want to stay where I have never been.” The works of the artists shown here are also characterized by a sense of being lost between two worlds – between East and West, Orient and Occident, the Allgäu and Berlin. In art, the utopian quality of the concept of Heimat can find resonance.

David Adam was born in 1970 in Dresden in the former GDR. In his early photographic work, he documented the events leading up to German reunification from the center of social upheaval, often putting himself at risk of state violence. After the fall of the Wall, he completed an art degree in the Saxon capital and then initially turned his back on the city. Eventually, his ambivalent relationship with his birthplace led him to move back. With the rise of the resentment-driven Pegida movement in 2014, he turned to the most direct of all art forms. Through actions in public space that are simultaneously humorous and uncompromising, he comments on the social distortions and traces of the new right. As the fictional character Dada Vadim, he explores the role of the artist as society’s “man of sorrows.”

Manaf Halbouni was born in 1984 in the Syrian capital Damascus. To avoid military service in his home country, he came to Dresden, the city of his mother’s birth, in 2008. There he continued his art studies, which he had begun in Damascus in 2005. After the outbreak of the Syrian civil war in 2011, there was no longer any prospect of returning. He stayed in Germany and is now based in Berlin. As a “subversive cartographer,” Halbouni explores historical trajectories and contemporary conflicts in a mixture of fiction and historical facts. In his projects, he exposes Western representations of the “Orient” as stereotypes and reverses historical narratives in a tragicomic way.

Cornelia Renz was born in 1966 in Kaufbeuren in the Bavarian Allgäu. After German reunification, she moved to Saxony and studied art at the Academy of Fine Arts Leipzig. Today she lives and works in Berlin, Tel Aviv, and Jerusalem. As a German in Israel, she is concerned with questions about the relationship between the native, the displaced, and the immigrant. In her artistic practice using collage and installation, she combines figures from popular culture with fragments from the history of art and media along with autobiographical found objects. The new contexts that emerge deconstruct cultural norms and traditional role models.

Realised with kind support of: